“弑父”情结,贯穿西方文明史,这个说法大体上是不差的。人类也许经历过漫长的母系社会,但有文字书写的历史,绝大部分是父权制的历史。现代社会仍然是父权制的,所以女权运动兴起。

有人据此提出:西方是杀父文化,东方是杀子文化。这个说法也大体不错。因为东方文化相对来说,精神结构比较稳定,难以“杀父”开新。而西方文化则经历了一系列断裂。甚至,“西方”究竟指什么,也没有定论。

黑格尔说,中国永远是人类历史的例外。实际上,真正的例外是西方。因为例外才是真正强大的东西,它能够突破以往和惯例,重新立法。我们不难看到,西方的权势,就在于它能够不断地创造“例外”,以吐故纳新,不断地开出新的文明。任何传统文明,在这种“西方文明”的面前,往往只有被淘汰的命运。

所以,重新认识“什么是西方”这个问题,对于中国人审视人类文明史,意义非常明显。本文的任务之一,就是简要勾勒此一疑问。因此,本文大部分都是前人旧述,但在结尾处会说明一下我自己对“什么是西方”的认识。

01

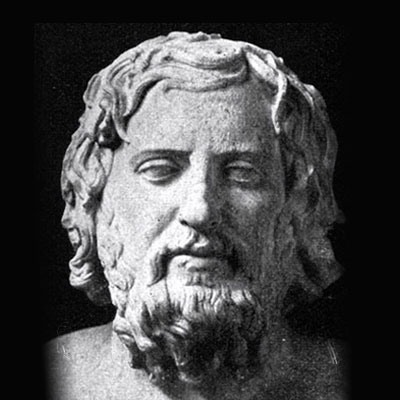

父权制,东西方都曾经经历过。所以,可以说,父权制是人类精神的内在痼疾。全人类都有这种病:人类与生俱来的破坏欲。一方面,父权制会吞噬自己的后代,就像希腊神话中的,第一代天神乌拉诺斯被儿子泰坦神克罗诺斯阉割了,第二代天神克罗诺斯又被儿子宙斯推翻了。

另一方面,父权制还奴役自己的另一半。柏拉图说过,最早的人类是一个男女合体的圆球,后来才分开、成为男女。所以,“父亲”天生好色,直到死,都在寻找自己的另一半。与此同时,生死总是相伴相随的。所以,父权制随时都有杀死自己的可能。这也是人类的所谓“死亡本能”。

综上,父权制并不是什么坏东西。但,似乎只有西方文明在不断地寻求突破。西方对父权制进行不断的反动。例如,普遍的弑父精神,即“俄狄浦斯情结”。弗洛伊德认为,这种情结存在于人类的潜意识中。在现代西方,表现为对家长制的抗拒,以及对狭义的爱国主义的抨击。

这里有必要了解一下几个相关的单词。词根Patr(I)=father,表示父亲;patriarch表示家长,大主教;patriarchy表示家长制,父权制,父权政治;patriotism表示爱国主义。爱国主义在西方,除了一种开放性的共同体情感之外,多半具有贬义色彩,例如下面这些人的说法:

爱国主义是无赖最后的避难所。

——塞缪尔·约翰逊 (英国)

爱国主义是流氓的最后庇护所。

——卢梭 (法国)

爱国主义是流氓最后的避难所。

——列宁(俄国)

02

“弑父”是西方人的成年礼。通过“弑父”,个人走向独立自主。当然,“弑父”并非是指在肉身上杀死父亲,而是喻指对权威的反抗。并且,这种反抗是同一辈人对上一辈人的共同行动。因此,弑父同时标志着一种团体精神的成熟。

弗洛伊德在《文明及其不满》一书中,把西方民主制度的产生直接归因于儿子对父亲的反抗。他认为,文明的发展过程就是从“原始父亲”的专制向“兄弟联盟”的民主转变的过程。

但在中国,历朝历代都奉行“以孝治天下”,这跟儒家伦理——“君君臣臣父父子子”的尊卑秩序,是分不开的。《孝经》有云:“五刑之属三千,而罪莫大于不孝;要君者无上,非圣人者无法,非孝者无亲,此大乱之道也”。

《历史的终结》一书的作者,美国著名学者福山,下面的文字,可以看作是他对西方“弑父”的理解:

在西方社会里父亲的权威必须和其他来源的权威竞争,譬如孩子的老师、老板、国家,还有至高无上的上帝。以美国来说,子女叛逆,反抗父母亲的权威,早已经内化成这个国家的一部分,青少年只有通过这个阶段,才像是真正长大成人:反抗父母变成了一项仪式。

在传统中国社会里,美国的这种现象绝对是不可思议的,西方那种唯上帝意旨为依归、即使必须因此而违抗家庭也在所不惜的基督教思想,是中国人永远难以理解的,毕竟在中国社会里,孝顺父母本来就是神圣的行为,没有任何一种个人意识能够超越,遑论与其相抵触。

03

实际上,下面这些人对中西差异的认识,比福山上面所说的更到位、更准确。这些认识,不仅注意到了独立人格的问题,更注意到了团体(公共)精神的问题。一个是“弑父”的必要性,一个是“弑父”的目的所在。

费孝通在《乡土中国》中,说中国是血缘宗法伦理社会,呈现为一种“差序格局”:服从权威、困于家庭,以个人为中心,实际上是没有个人。而西方是一种“团体格局”的社会。在这种格局之下,个人才能争取到自己的人格。他写道:

我们如果要了解西洋的“团体格局”社会中的道德体系,决不能离开他们的宗教观念的。宗教的前程和信赖不但是他们道德观念的来源,而且是支持行为规范的力量,是团体的象征。在象征着团体的神的观念下,有着两个重要的派生观念:一是每个个人在神前的平等;二是神对每个个人的公道。

梁漱溟则在《中国文化要义》中指出:“中国人原来个个都是顺民,同时亦个个都是皇@帝。”他还指出:中国文化最大之偏失,在个人永不被发现。但他又说:中国人之所长在“人对人”。(一种伦理化的政治,一种政治化的伦理!)最后,他主张“以中国精神引进团体组织”,也就是想塑造出一种民族精神。

还是旁观者清。罗素在《中国问题》一书中谈到:“孝道或族权是或许是孔子伦理中最大的弱点,孔子伦理中与常理相去太远的也就在于此。家族意识会削弱人的公共精神,赋予长者过多的权力会导致旧势力的肆虐……孔子宣扬的孝道有碍于公共精神的发展。”

04

最后,简单谈一谈“什么是西方”的问题。

西方的构成,其实是断裂性的。不像东方,是连续性的。所以,张光直认为,中国古代文明才是普遍性的。这个观点是有解释力的。因为不同的古代文明,其实都是传统文明之内。沃格林认为,中国是一种萨满式文明,未能实现真正的突破,只是停留于“宇宙论秩序”,没有走向一种“心性论秩序”。历史变迁表现为“皇、帝、王、霸”的倒退。

唯独“西方”是一个例外。它从古希腊开始,但其形式,再也无法固定下来。西方的中心,一直处于游弋之中:古希腊哲学、民主、罗马法、世界精神、个人主权、自由主义,等等。但又始终保持着一种自我革新,以及开放性。同时,呈现为一种普适性的“团体格局”。它努力打通“天-地-人-神”四维。所以,它总能够表现为一种韦伯所说的“全面合理化”的努力。因此,“西方”在哪里,日本是不是西方的,没有一个固定答案。

西方人一直在自觉地反“西方”。可以说,整个人类思想史,也是由此主宰的。当我们强调自己的特色时,西方在不断开出新的特色。所以,这样的西方,简直就是无形的。它通过“弑父”而不断更新自身。由此,“西方”历史表现出一种人类的全体性。整个宇宙、一切人类(死去的、活着的、未来的),以及诸多神灵,都成了“西方”的有机成分。

父权制的狭隘性是明显的。它制造假想敌,破坏人类团结。父爱主义之下,人格只能依附权力,法治也就荡然无存。“西方”的父权制色彩,仍然比较严重。因为它背后涉及到一个很大的难题:“群众”的诞生,科技的“发展”,都在对人性构成致命诱惑。因此,严格来说,“父权制”本身,作为一种原始图腾,并没有完全消失。它不过是改头换面了。而且,隐藏在人心的每一个角落,悄悄地啃噬着人类的意识,防止其变得清醒。

因此,必须警惕“父亲”!弑父,仍然是人类精神成长的必经之路。

————————

后现代牛虻 2021-10-12

https://freewechat.com/a/MzAxOTU0OTM3NQ==/2247485122/1

0